期刊文献

期刊文献

花生作为兼具油用和食用价值的重要经济作物,其籽粒对重金属镉(Cd)的高富集特性对花生及其制品食用安全构成潜在风险。然而,目前对花生Cd吸收和转运机制的认识不足,严重制约了高效降Cd技术的研发。

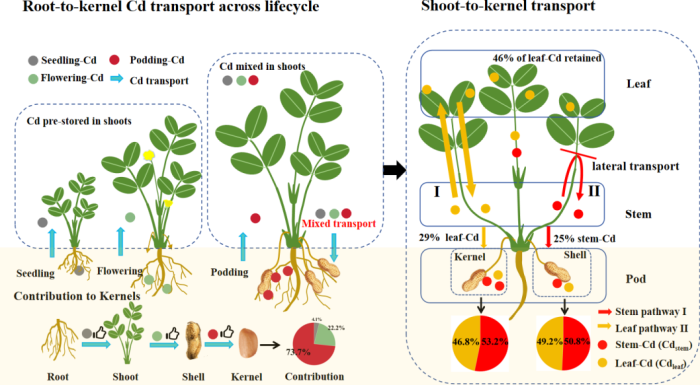

中国科学院南京土壤研究所王兴祥研究员团队通过对花生根系和荚果进行113Cd和111Cd双同位素标记实验,发现地下荚果直接从土壤中吸收的Cd对籽粒Cd积累贡献率仅有4%,而通过根系吸收并长距离运输到籽粒的贡献高达96%。进一步通过分生育期根系同位素示踪和叶片同位素Cd标记实验,揭示了根系荚果期吸收的Cd贡献了籽粒Cd积累量的73.7%,而花针期和苗期贡献率仅为22.2%和4.1%。首次明确了Cd从花生根系到籽粒有两条转运路径:“根系-茎秆-叶片-茎秆-荚果”和更高效的 “根系-茎秆-荚果”的直接转运路径(贡献率55.4%),证实了茎秆储存的Cd是花生籽粒Cd积累更重要的来源。

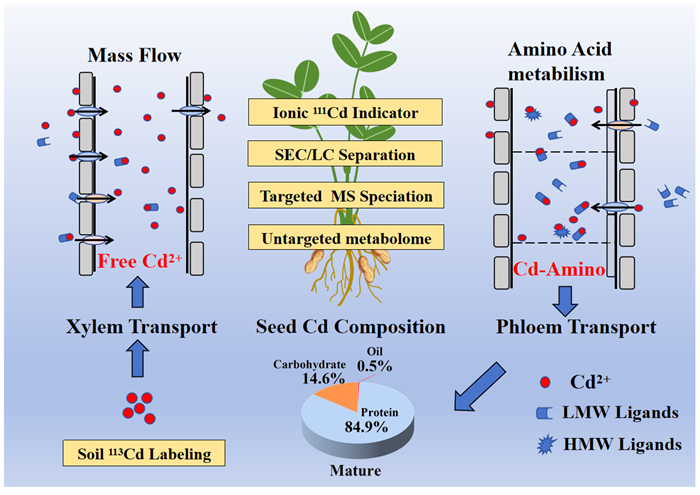

在Cd转运的分子形态特征方面,研究团队结合稳定性同位素增强质谱技术、多维色谱分离和代谢组学分析,发现木质部导管中近一半的Cd主要以无机离子态存在,尤其在花针期和荚果期,这有利于Cd向地上部转运。通过精确分子量提取和Cd同位素信号解析,发现有机组分中半胱氨酸(Cys)是Cd运输的主要螯合配体,而非传统的苹果酸、柠檬酸或小分子肽等物质。韧皮部转运研究表明,80%以上的Cd以有机结合态存在,包括1.8-17kDa大分子复合物。代谢组学揭示了不同时期韧皮部氨基酸代谢产物变化特征与Cd从地上部向籽粒迁移效率的一致性。结合最终籽粒Cd与氮、硫、氧等元素的分布特征及其在不同养分的赋存比例,明确了Cd可能主要通过与氨基酸类物质结合而赋存于籽粒蛋白质中。

该研究首次量化了花生根系荚果期的Cd吸收对花生籽粒Cd积累的重要贡献,系统阐明了木质部中离子态Cd和韧皮部中氨基酸结合态Cd对籽粒Cd积累的关键作用,为针对性研发花生降Cd技术提供了重要理论依据。相关研究成果发表在Journal of Agricultural and Food Chemistry和Pedosphere期刊,博士生唐鑫为第一作者,王玉荣博士和王兴祥研究员为通讯作者。该研究得到国家自然科学基金和国家花生产业技术体系的资助。

图1 花生全生育期Cd迁移的概念模型

图2 花生根系吸收Cd的长距离运输形态变化特征

版权所有:中国科学院南京土壤研究所

地址:中国江苏南京市江宁区麒麟街道创优路298号 邮编:211135

电话:025-86881114 传真:025-86881000 Mail:iss@issas.ac.cn